Из истории науки и техники

В. В. Сафронов*

Содержание

ЗАРОЖДЕНИЕ АВИАЦИИ в РОССИИ. 3

- Первые полеты тепловых аэростатов в России. 3

- Первые аэростаты русских воздухоплавателей. 3

- Начало использования аэростатов в России в военных целях. 4

- Всероссийский съезд всех деятелей Авиации и Воздухоплавания России. 5

НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКА АВИАСПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ. 12

- Первые авиационные учебные заведения Российской Империи. 12

- Учебный воздухоплавательный парк / Офицерская воздухоплавательная школа (Санкт-Петербург, Гатчина) 12

- Другие общества воздухоплавания в Российской Империи. 14

- Одесская школа летчиков. 15

- 4-я Сибирская Воздухоплавательнная рота. 17

- Учебные заведения авиаспециалистов, летчиков и штурманов в России. 18

МОСКОВСКИЙ ДИРИЖАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ. 20

- Исторические даты единственного Дирижаблестроительного ВУЗа России. 22

- Проекты дирижаблей в современной России. 24

Приложение I : Фото первых Российских дирижаблей. 26

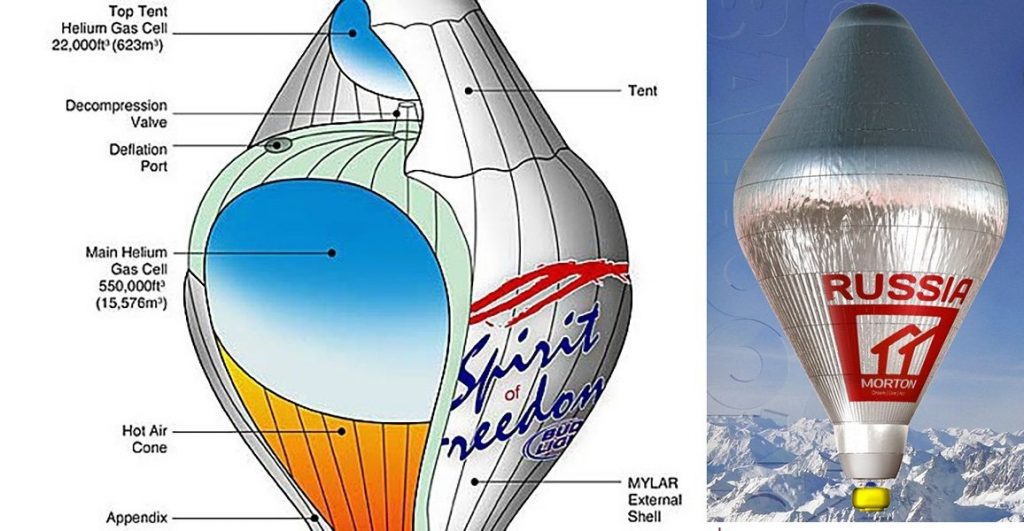

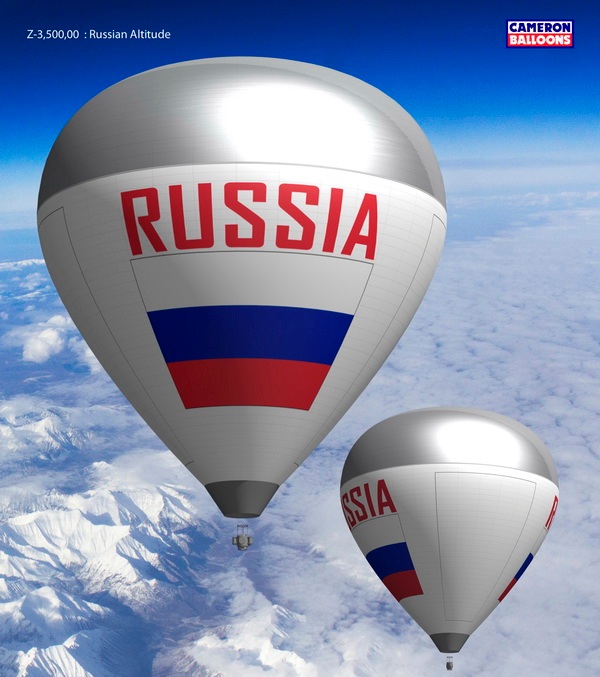

Приложение II: Рекорды воздухоплавателя Фёдора Конюхова. 35

ЗАРОЖДЕНИЕ АВИАЦИИ в РОССИИ.

1. Первые полеты тепловых аэростатов в России.

Рождению авиации России предшествовало развитие воздухоплавания в Российской Империи. Первый официальный полет воздухоплавателей в России, состоялся 5 декабря (24 ноября) 1783 г. в Санкт-Петербурге на набережной Невы у Эрмитажа в день именин Императрицы Екатерины II.

Тогда в воздух был запущен тепловой аэростат диаметром около полуметра [2, с. 20]. В те годы было отмечено массовое увлечение воздухоплаванием, как новомодным развлечением, и хотя это было занятие недешевое, зажиточные люди запускали аэростаты в дни особых торжеств для увеселения гостей и публики. Но, уже через несколько месяцев, Екатерина II охладела к воздухоплаванию и 15 (4) апреля 1784 г. своим Указом № 15973 запретила полёты аэростатов в России с 12 (1) марта по 12 (1) декабря «под страхом выплаты пени 20 рублей в Приказ общественного призрения и взыскания вреда, ущерба и убытка тем причиняемого»!

Тем не менее, пуски воздушных шаров проводились в Москве регулярно, после этого указа, уже с мая 1784 года. Так, например Следующее знаменательное событие произошло 30 (18) июля 1803 г., когда на воздушном шаре поднялся первый россиянин — генерал С.Л. Львов. Пилотировал аэростат знаменитый французский аэронавт Андре Жак Гарнерен. Воздухоплаватели стартовали в Санкт-Петербурге, поднялись на высоту 3000 метров и перелетели Финский залив [7, с. 24].

| Гарнерен совершил в России три полёта на воздушном шаре. Первый полёт состоялся в Санкт-Петербурге 20 июня 1803 г. из сада Первого кадетского корпуса. Второй полет — с генералом С. Л. Львовым — был совершен 18 июля того же года. Вскоре после этого Гарнерен приехал в Москву и 20 сентября 1803 г. поднялся на воздушном шаре совместно с французом Обером в качестве пассажира. Свои полёты в России Гарнерен описал в брошюре, изданной на русском языке в 1803 г. в Москве под заглавием «Подробности трех воздушных путешествий, предпринятых г. Гарнереном в России».

18 июля 1803 — из статьи генерал-лейтенанта К.И. Константинова «О парашютах» О полёте генерала С.Л. Львова на воздушном шаре. |

2. Первые аэростаты русских воздухоплавателей.

В некоторых работах по истории воздухоплавания сообщается, что штаб-лекарь Лефортовского госпиталя Иван Григорьевич Кашинский (1772 — 1846) 6 октября (24 сентября) и 13 (1) октября 1805 г. совершив полёты над Москвой на своем «градетуровом великолепном аэростате» [7, с. 26] стал первым русским воздухоплавателем. Предполагалось, что Кашинский поднимется в небо над Нескучным садом, ещё 24 сентября, о чем сообщало объявление в газете Московские ведомости [4], достигнет запланированной высоты и, в случае успеха, попробует взлететь ещё выше. Однако в тот день что-то не срослось, и в итоге первый полёт Кашинского состоялся 6 октября 1805 г., вскоре — 13 октября — за ним последовал и второй. [1, с. 129].

В период начала-середины XIX в. в России были замечательные энтузиасты воздухоплавания: Франц Ксавье Леппих, Граф Фёдор Васильевич Ростопчин, Василий Назарович Каразин, Ильинская, Леде, Снегирев, Архангельский, Черносвитов, Третесский, Соковнин и др., которые проектировали, строили воздухоплавательные аппараты и летали на них.

1. Начало использования аэростатов в России в военных целях

2. Всероссийский съезд всех деятелей Авиации и Воздухоплавания России.

НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКА АВИАСПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ.

1 июня 1910 г. в Петербурге открылась первая в России школа авиации, устраиваемая «Российским товариществом воздухоплавания». Кроме теоретического изучения вопроса, «школа организовала и практическое обучение на специальном аэродроме в Гатчине… Обучение было платным и не дешевым, плата за полный курс обучения назначена в 500 руб.».

1. Первые авиационные учебные заведения Российской Империи

Рождение и развитие учебных заведений для подготовки авиаспециалистов в стране, в том числе одного из первых авиационных ВУЗов, тесно связано с потребностями развивающейся авиации, с деятельностью профессора Н. Е. Жуковского, по инициативе которого в 1909 году в Императорском Московском техническом училище (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана) началось чтение курса теоретических основ воздухоплавания.

2. Учебный воздухоплавательный парк / Офицерская воздухоплавательная школа (Санкт-Петербург, Гатчина)

Сформирована в 1910 году на базе Учебного воздухоплавательного парка, располагавшегося на Волковом поле на южной окраине Санкт-Петербурга. С мая 1911 года авиационный отдел Школы передислоцировался в Гатчину.

Начальник школы — генерал-майор Кованько Александр Матвеевич был энтузиастом воздухоплавания и долгое время не признавал перспективы развития летательных аппаратов тяжелее воздуха. Позицию А. М. Кованько разделял и великий князь Петр Николаевич, августейший шеф Военно-инженерного управления русской армии. Однако, бурное развитие авиации вносило коррективы в первоначальные планы. Для начала Главное инженерное управление Военведа России, используя деньги, выделенные на развитие отечественного воздухоплавания, отправило во Францию двух русских офицеров, опытных воздухоплавателей С. А. Немченко и Н. И. Утешева. Перед ними стояла задача ознакомиться с развитием аэропланов во Франции и высказать свое мнение о целесообразности приобретения этих машин для использования в военных целях. Немченко и Утешев вполне справились с поставленной перед ними задачей. Во Франции они ухитрились даже пролететь в качестве пассажиров с самим Вильбуром Райтом и договорились о приобретении за 200 тысяч рублей десяти его аппаратов. В ноябре 1908 года результаты командировки этих двух офицеров были обсуждены у генерал-инспектора по инженерной части Военведа. Выступивший на совещании командир русского Учебного Воздухоплавательного Парка генерал-майор А. М. Кованько отверг идею о покупке «Райтов» и внес предложение о проектировании и постройке отечественных самолетов силами русских военных инженеров за значительно меньшую сумму. Совещание во главе с генерал-инспектором приняло предложение Кованько. Практически сразу же после этого в мастерских Воздухоплавательного Парка четверо военных инженеров капитан М. В. Агапов, штабс-капитаны Б. Ф. Гебауэр, В. В. Голубев и А. И. Шабский приступили к работе.

3. Другие общества воздухоплавания в Российской Империи

В Российской Империи в конце 19 века — начале 20 века, на волне растущего интереса к воздухоплаванию и полетам, стали появляться общественные организации любителей воздухоплавания. Так на территории Российской империи.

были созданы,

- отдел воздухоплавания при Русском техническом обществе (1880),

- Первое Рижское студенческое общество воздухоплавания и техники полета при РПИ (1908),

- Киевское общество воздухоплавания (учреждено 16 (29) октября 1909),

- Московское общество воздухоплавания (учреждено 18(31) марта 1910),

- Нижегородское общество воздухоплавания (учреждено 20 декабря 1910 года),

- Туркестанское общество воздухоплавания (основано 14 июля 1912) и

- Польское общество воздухоплавания (в декабре 1916).)

4. Одесская школа летчиков

Одной из первых появилась школа летчиков в Одессе, которая тесно связана с возникновением Одесского аэроклуба (ОАК) и авиазавода одесского банкира и предпринимателя Артура Антоновича Анатра. Днем рождения ОАК можно считать 11.03.1908 – день его первого учредительного собрания. Сам аэроклуб был создан 21 (8 по ст. ст.) марта 1908 года, и в тот же день был утвержден его устав. Клуб занимался популяризацией воздухоплаванием и полетов на воздушных шарах, а уже в 1910г. организовал первый в России полет на аэроплане. Авиатор М.Н.Ефимов 8.03.1910 пять раз с беговой дорожки ипподрома поднимался в воздух и по несколько раз облетал его по кругу.

В Одессе, возникновение аэроклуба явилось результатом усилий военных властей города и местного купечества. Председателем стал назначенный в 1904 году командующим войсками Одесского округа генерал от кавалерии барон Александр Каульбарс, почетным членом-учредителем — одесский градоначальник генерал-майор Иван Толмачев.

Участие боевых генералов предопределило аэроклубу несколько воинственный уклон. Об этом можно судить по первому же параграфу устава клуба, который официально именовался «Научно-спортивным обществом «Одесский аэро-клуб»».

Вот что гласил этот параграф, озаглавленный «Цели общества»:

«Развитие и совершенствование воздухоплавания, распространение охоты к полётам на аэростатах, аэропланах и управляемых воздушных шарах, научные опыты и совершенствование постройки летательных аппаратов, а также практическое подготовление опытных аэронавтов составляет цель научно-спортивного общества, именуемого «Одесский аэро-клуб»;

главнейшая же цель общества состоит в том, чтобы во время войны всеми результатами своей деятельности оказывать содействие действующей армии, а потому в случае войны общество и все члены его обязаны по первому требованию правительства предоставить в распоряжение главнокомандующего все свои летательные аппараты и весь свой воздухоплавательный парк».

Но затраты на содержание и ремонт авиатехники клуба оказались очень высокими и 10.05.1911 комитет ОАК постановил действие школы перевести на платную основу, взимать с частных учеников 600 руб. за полный курс, а офицеров обучать бесплатно. «Этим постановлением комитета было положено основание авиационной школы ОАК» (Отчет ОАК за 1911г.). Занятия начались уже через 3 месяца, 1.08.1911.

В качестве инструктора был приглашен опытный пилот В.Н. Хиони и механик А.К. Михалкевич. До конца года не было ни одного несчастного случая, ни одной серьезной поломки аэроплана. Школу окончили 7 человек, в том числе 5 человек офицеров.

Следующий 1912г. был переломным в истории Одесской школы пилотов. 21.01.1912 А.А. Анатра за 2465 руб. 28 коп. приобрел у мещанина Я.Ю. Зворина пустопорожнюю землю во второй части Дальницкого полицейского участка площадью 6163 кв. м (ГАОО, ф. – 36, оп. 1, д. 41430). Уже в середине февраля, здесь на краю Стрельбищного поля закипела работа.

За три месяца было построено: 4 огромных ангара, здание для членов ОАК и учеников школы, рядом с ним – вышка высотой 17 м, в глубине участка – небольшое здание для служащих при школе. Постройка обошлась в 25 тыс. руб. Осталось много места для постройки будущих зданий.

День освящения новых помещений – 20.05.12 становится днем официального открытия школы на новом месте. Через несколько дней, за заслуги на поприще воздухоплавания президент ОАК А.А. Анатра был награжден орденом Св. Владимира 4 степени. С 9 по 12 августа 1912г. два самолета ОАК приняли участие в военных маневрах Одесского Военного Округа. Успешные действия авиации на учениях побудили военное ведомство заказать школе 5 аппаратов. В 1912г. в школе обучалось 23 ученика, из которых ее закончили 13 человек, в том числе 6 офицеров.

В первой половине 1914г. 23 рабочих завода собирали 5 машин в месяц. Начавшаяся Первая мировая война заставила непрерывно расширять производство. Школа была передана военному ведомству. В 1916г. в ней насчитывалось свыше 150 курсантов, обучаемых на трех отделениях под руководством главного инструктора В.Н. Хиони, инструктора К.Л.Маковецкого и пилота авиатора капитана Г.М. Грекова.

По ходатайству владельца завода А.А. Анатра Городская Дума в начале сентября 1915г. постановила безвозмездно передать ему полосу земли для сооружения подъездного рельсового пути от линии электрического трамвая №29 по Больше-фонтанской дороге до принадлежащего ему завода аэропланов. Этот путь предназначался для доставки на товарную станцию громоздких ящиков с разобранными самолетами, а также для бесплатного провоза рабочих на завод и обратно.

В 1916г. на заводе Анатры уже 1,5 тыс. рабочих собирали 50 аппаратов в месяц, а в 1917г. 2,5 тыс. рабочих выпускали 80 машин, в том числе на филиале в Симферополе собирали 20 в месяц. С начала гражданской войны, в Одессе, авиашкола на целых 11 лет прекратила работу. Несколько позже перестал существовать и авиационный завод.

Одесская школа пилотов с перерывом действовала с 1911 по 1944гг.

5. 4-я Сибирская Воздухоплавательнная рота.

Сформирована по распоряжению императора Николая II в февр. 1904 в Чите в связи с начавшейся русско-японской войной для усиления боевого потенциала русских войск на востоке. Первым командиром назначен капитан Боресков. Материальная часть роты состояла из привязных аэростатов, воздушных шаров и 2 моторов «Гном». Для поддержания воздухоплавательных аппаратов в постоянной готовности в состав роты входили кислородная станция, мастерская и моторный класс.

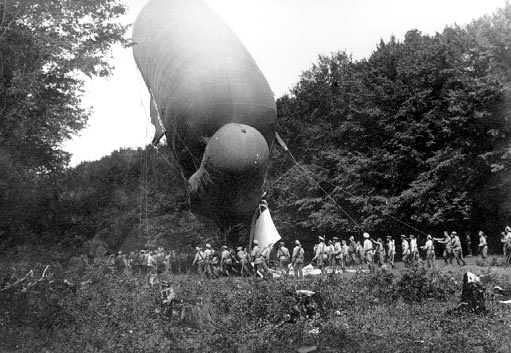

После короткой подготовки рота была направлена в Маньчжурию в распоряжение командующего 3-й маньчжурской армией для выполнения задач по наблюдению за войсками противника и ведению корректировки огня своей артиллерии. Способ выполнения был один: воздушный наблюдатель поднимался на привязном аэростате на высоту 200—300 м и все данные наблюдения докладывал на землю голосом с помощью рупора, по телефону или записками в конвертах, наполненных песком. Читинская рота стала 1-м в России воздухоплавательным подразделением, которое приступило к выполнению реальных боевых задач в условиях войны.

Через некоторое время в целях усиления прибыли еще 3 воздухоплавательных подразделения. На базе роты на время военных действий был создан Восточно-Сибирский воздухоплавательный батальон под командованием А. М. Кованько. Результативность действий роты оказалась настолько эффективной, что в дальнейшем с учетом ее боевого опыта проводились формирование и подготовка воздухоплавателей во всех военных округах. В 1905 рота возвратилась в Читу. С 1906 ею командовал полковник Шнейко, старшим офицером был капитан Фомин.

|

| 1904 год. 1-я в Забайкальская школа механиков-мотористов воздухоплавания! На занятиях. |

В начале 1910 на базе роты создана школа по подготовке мотористов-механиков для воздухоплавания — 1-е в Забайкалье авиационное учебное заведение, позволившее организовать обучение авиационных специалистов для восточных районов страны. Инструкторами и преподавателями школы были И. Степанов, В. Кузнецов, Г. Давыдов. Выпуск 21 специалиста моторного и механического дела состоялся 20.4.1911. В авг. 1910 по инициативе авиаторов роты прошла «авиационная неделя». Проведены лекции, доклады и беседы о воздухоплавании, выполнены полеты на воздушных шарах и практические подъемы, в т.ч. по маршрутам Чита — Чиндант и Чита — Кубухай. На заключительном этапе «недели» совершил рекламно-демонстрационный полет читинский пилот-самоучка И. Н. Виноградов на самолете «Блерио», приобретенном инженером Поляковым — сыном владельца электростанции. 8.10.2004 в память об этом ист. событии и в честь 100-летия забайкальской авиации на Читинском ипподроме установлен памятный знак. В ноябре 1911 в соответствии с решением Военного министерства при 4-й Сибирской Воздухоплавательной роте сформирован 1-й авиационный отряд.

6. Учебные заведения авиаспециалистов, летчиков и штурманов в России

В октябре 1920 г. приказом РВСР были утверждены и введены в действие «Положение о морской авиации РСФСР в военное время», «Положение о начальнике Воздушного флота моря и состоящем при нем штабе», «Положение о гидродивизионе». На действующие части морской авиации возлагались следующие задачи: воздушная разведка и наблюдение за противником; охрана судов и береговых объектов от налетов вражеской авиации и их отражение; обеспеченно воздушной связи флота (флотилии) со штабами фронта и армии. Ко времени окончания гражданской войны штатная численность строевых частей морской авиации определялась в 2430 человек и 90 самолетов…

…В течение трех лет гражданской войны в Ораниенбауме, Петергофе, Гребном порту на Гутуевском острове под Петроградом, в Нижнем Новгороде, Самаре, Николаеве и Одессе были созданы морские аэродромы, открыто около 20 фотографических станций. В конце 1920 г. начато сооружение станций и ангаров в Петроградском, Мурманском и Архангельском укрепленных районах. Для Южного и Северного фронтов сооружались две подвижные гидроавиабазы.

В качестве плавсредств гидроотрядов на реках использовались железные наливные баржи длиною в 66 — 70 сажен типа «Коммуна», «Протокол Советов», «Посейдон». Это были, по сути дела, первые в истории авианосцы, хотя с них непосредственно взлеты самолетов не производились. Одновременно шла подготовка морских летчиков, летнабов (летчиков наблюдателй), авиамехаников и других авиаспециалистов.

До Октябрьской революции морских летчиков готовили Петроградская (Ораниенбаумская) и Бакинская школы морской авиации и Морская школа высшего пилотажа и воздушного боя в Красном Селе под Петроградом. В июле 1918 г. Бакинская школа морской авиации была расформирована и на ее базе создан гидроотряд. Петроградская школа передислоцировалась в Нижний Новгород и стала называться Нижегородской школой морской авиации (начальник — морской летчик Ф. П. Цветков, комиссар — М. Ф. Погодин).

При Морской школе высшего пилотажа (начальник — летчик А. В. Трофимов, комиссар -А. П. Онуфриев), где преимущественно проходили переподготовку и усовершенствование морские летчики, открылись четырехмесячные курсы (один класс на 30 человек) для обучения полетам авиамехаников и других младших авиаспециалистов и временные курсы аэрофотографов.

В ноябре 1918 г. в связи с развертыванием борьбы на фронтах гражданской войны в Петрограде была открыта новая школа морской авиации (начальник — морской летчик П. Г. Еременко, комиссар — С. М. Кочедыков). Задача вновь созданной школы состояла в том, чтобы обеспечить в короткие сроки подготовку морских летчиков из авиамехаников, знающих материальную часть самолетов. Первыми летчиками-инструкторами в школах были опытные красвоенморлеты В. Мельников, П. Еременко, В. Глаголев, Н.Земан, П. Сорокин, Е. Петкевич, Л. Ковалевский, А. Мельницкий, Л. Гикса, М. Линдель, А. Лебедев, Н. Филатов. На 1 января 1919 г. в морских авиационных школах и на курсах обучалось 95 летчиков и летнабов и ок. 50 авиамехаников

МОСКОВСКИЙ ДИРИЖАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Эпоха дирижаблей в России оказалась очень короткой, и все студенты, окончившие эту специальность наверняка вынуждены были вскоре переквалифицироваться и найти себя в других профессиях. и если бы не ряд страшных катастроф, наряду со знаменитыми зарубежными конструкторами дирижаблей стали бы известны на весь мир и фамилии наших конструкторов. А развивающаяся научная школа дала бы развитие этим грандиозным машинам. Но… случилось так, как случилось.

«Инженер — механик по дирижаблестроению» — такую квалификацию давал студентам после почти 6-ти лет обучения единственный в нашей стране специализированный дирижаблестроительный ВУЗ — «МДИ». Сначала факультет дирижаблестроения был образован в 1931-м году в МАИ, но уже через год в 1932 году был преобразован в самостоятельное учебное заведение.

При институте была своя Воздухоплавательная школа, где можно было получить специальность техника, пилота или командира дирижабля. На базе института был создан учебно-производственный комплекс, который объединил специалистов со всей страны.

| В создании и развитии МДИ принимал участие известный учёный К. Э. Циолковский: |

| Модель оболочки аэростата из гофрированного металла (дом-музей К. Э. Циолковского в Боровске). |

1. Исторические даты единственного Дирижаблестроительного ВУЗа России. С начала 30-х годов прошлого века, ведет свою историю Дирижаблестроительный институт.

- 1932 год — воздухоплавательное отделение МАИ было преобразовано в Дирижаблестроительный институт.

- 1933 год — на его базе сформирован Дирижаблестроительный учебный комбинат в него вошли также и другие воздухоплавательные отделения вузов страны, в том числе и в Ступино, в итоге был образован единый центр — Дирижаблестроительный учебный комбинат, расположенный в городе Тушино. Комплекс располагается по адресу: Москва, Берниковская наб., д. 14, где находятся факультеты № 2 и № 3, актовый зал, спортивный зал, библиотека.

- 1937 год — Дирижаблестроительный учебный комбинат реорганизован в Московский институт гражданского воздушного флота имени К. Э. Циолковского.

- 1940 год — на базе этого вуза был создан Московский авиационно-технологический институт.

- 1996 год — институту присвоено имя «МАТИ» — Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского.

- 2015 год — институт снова стал частью «МАИ» — Московского авиационного института. Реорганизация завершилась 5 октября 2015 года.

|

ПРИЛОЖЕНИЯ

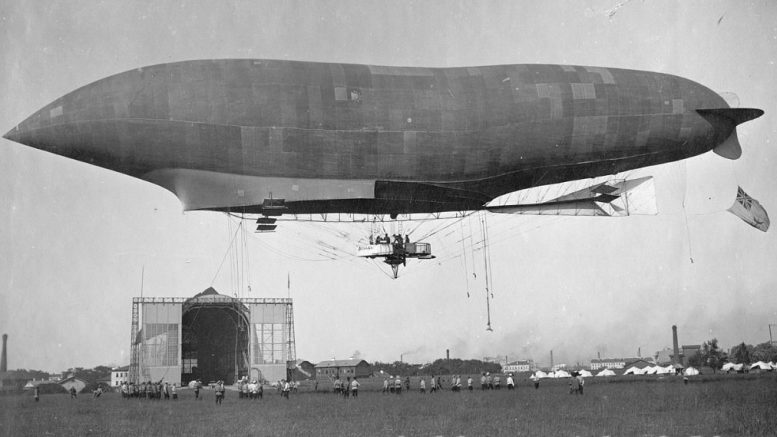

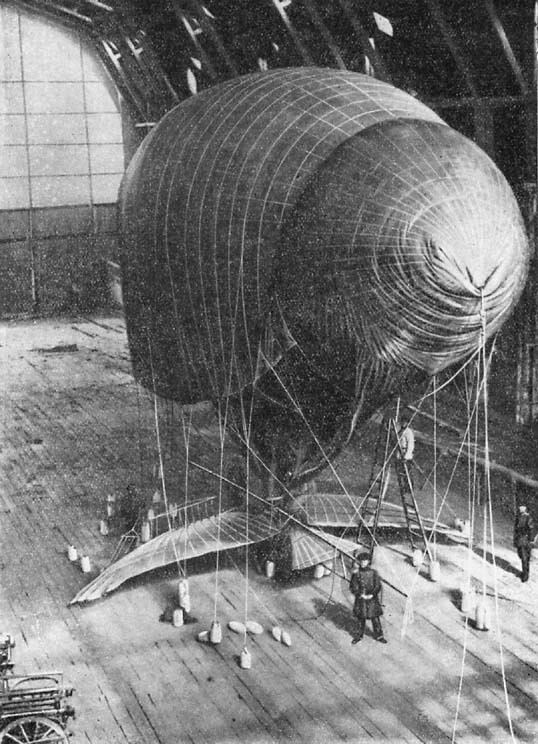

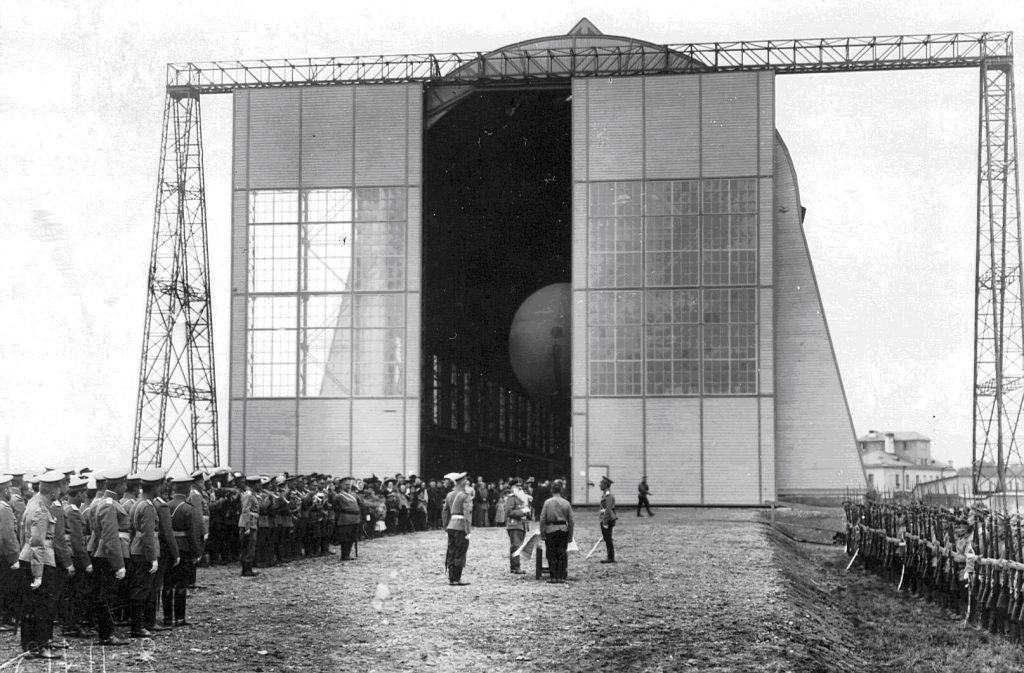

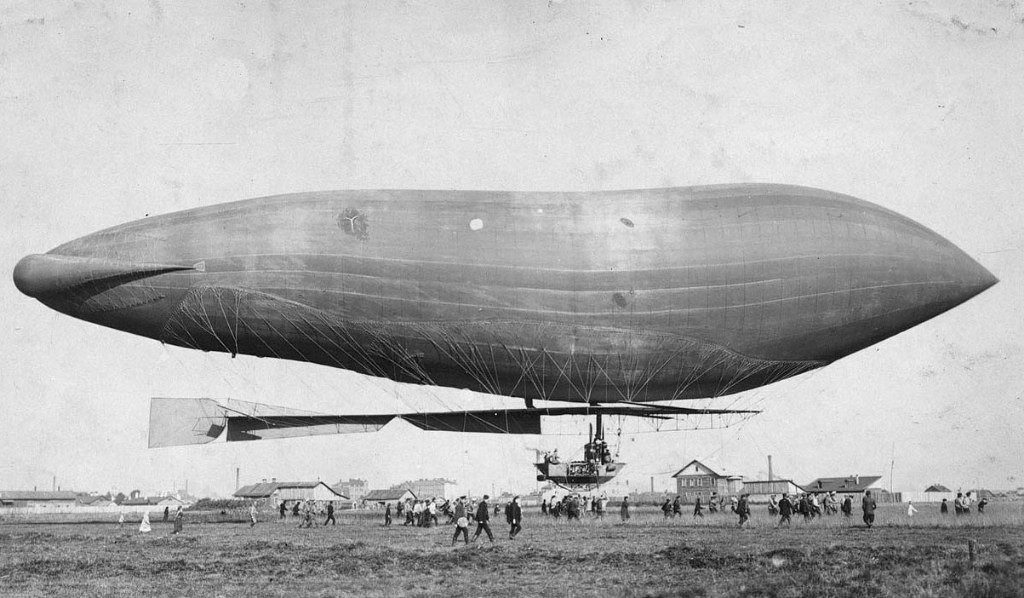

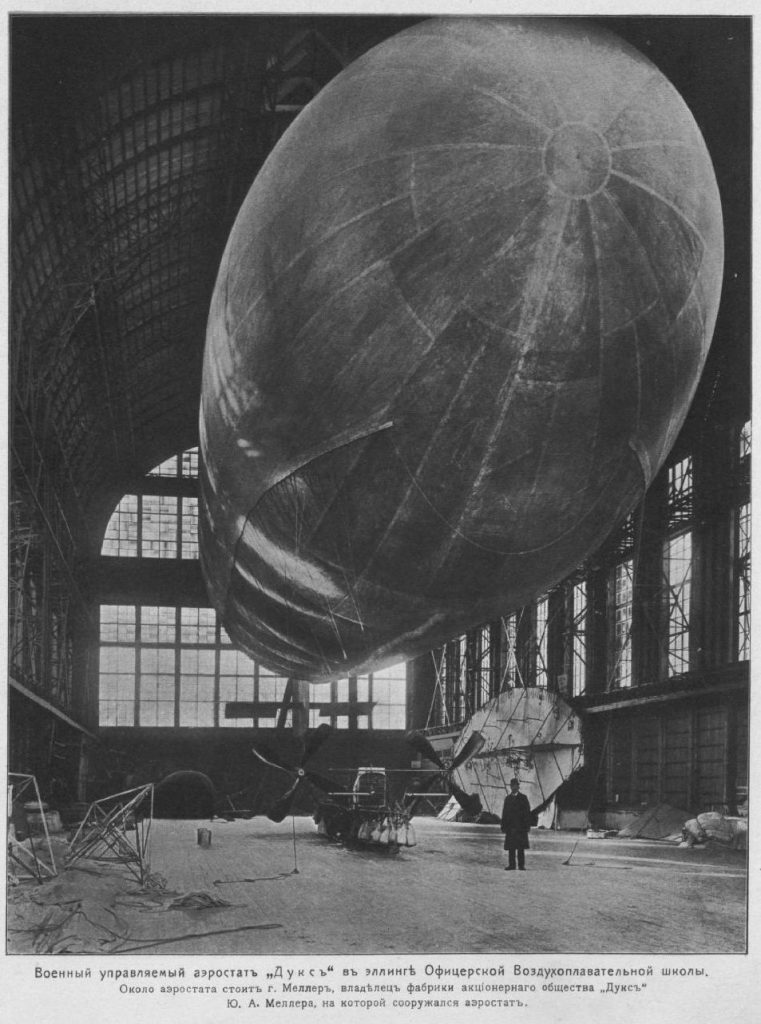

Приложение I : Фото первых Российских дирижаблей.

| 12 июля 1894 года с борта транспорта «Самоед» впервые поднялся привязной воздушный шар, ставший предтечей всей военно-морской авиации России. |

|

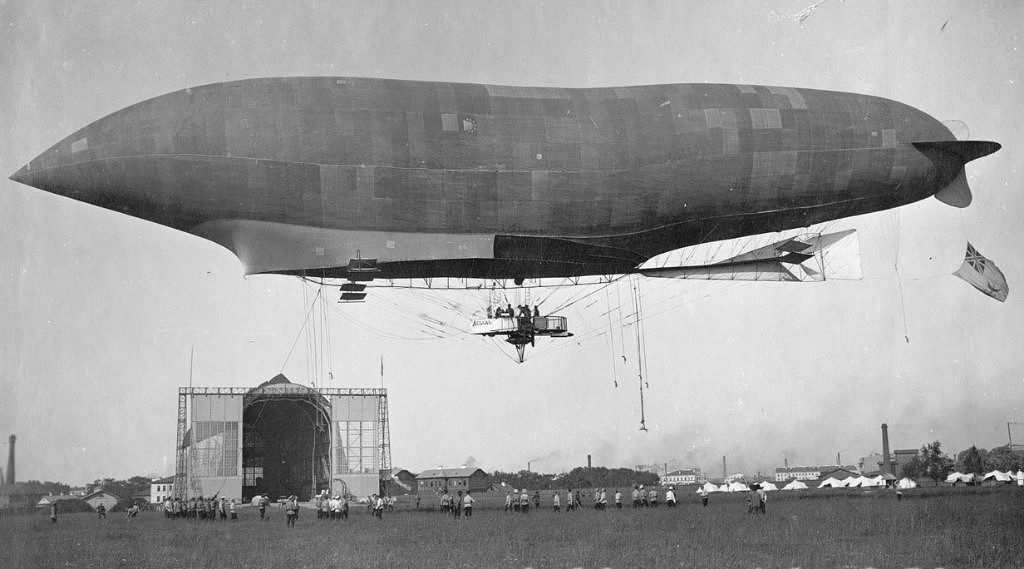

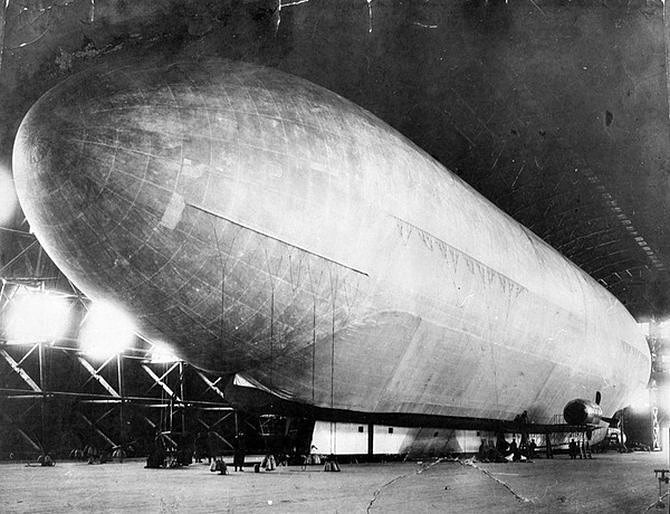

| Военный управляемый аэростат (дирижабль) завода «Дукс» в эллинге Офицерской Воздухоплавательной школы .1913 г |

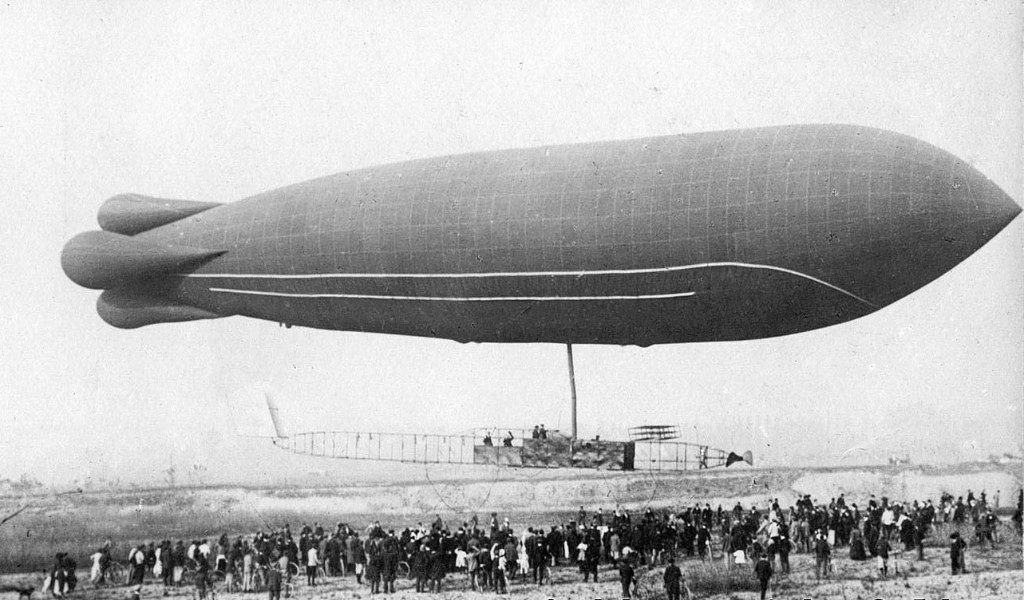

Дирижабль «Лебедь». Куплен у Франции (первое название «Lebaudy», постр. 1908). Это был первый дирижабль, заказанный военным ведомством за границей. Объем оболочки 4.500 куб.м., длина 61 м, диаметр 11 м, макс. скорость 36 км/ч.

Дирижабль «Кречет» («Комиссионный») построен в России в 1910 году.

Объем оболочки 6.900 куб.м., длина 70 м, диаметр 11 м, макс. скорость 43 км/ч.

Дирижабль «Беркут»

был куплен у Франции (первое название «Clement-Bayard», постр. 1910).

Объем оболочки 3.500 куб.м., длина 56 м, диаметр 10 м, макс. скорость 54 км/ч.

Дирижабль «Голубь» построен в России в 1910 году, на Ижорском з-де.

Колпино под С.-Петерб. проект проф. Боклевского, Ван-дер-Флита, инж. В. Ф. Найденова и капитана Б.В. Голубова.

Объем оболочки 2.270 куб.м, длина 50 м, диаметр 8 м, скорость 50 км/ч.

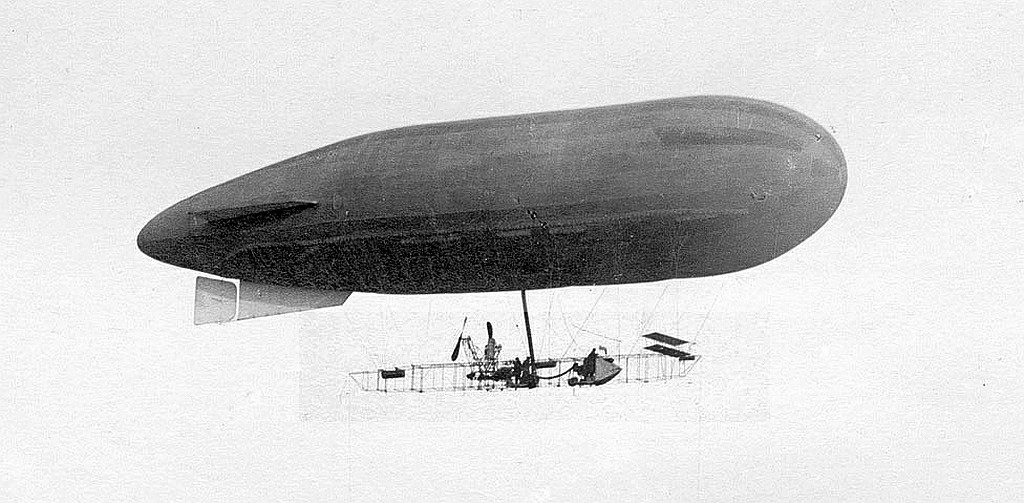

Дирижабль «Парсеваль-II» (другое назв. «Буревестник») куплен у Германии (первое название «Parseval PL-14», постр. 1913).

Объем 9.600 куб.м., длина 90 м, диаметр 16 м, макс. скорость 68 км/ч.

Обладал лучшими лётными данными из всех имевшихся в России.

Дирижабль «Кондор» 1913 г.

куплен у Франции (первое название «Clement-Bayard», постр. 1913).

Объем оболочки 9.600 куб.м., длина 88 м, диаметр 14 м, макс. скорость 55 км/ч.

Дирижабль «Альбатрос» построен в России в 1912 году на Ижорском заводе.

Возвышение в носовой части дирижабля — пулеметное гнездо.

После пробного полета на стоянке в эллинге у «Альбатроса» лопнула оболочка. Дирижабль переделали и см. название. Альбатроc II

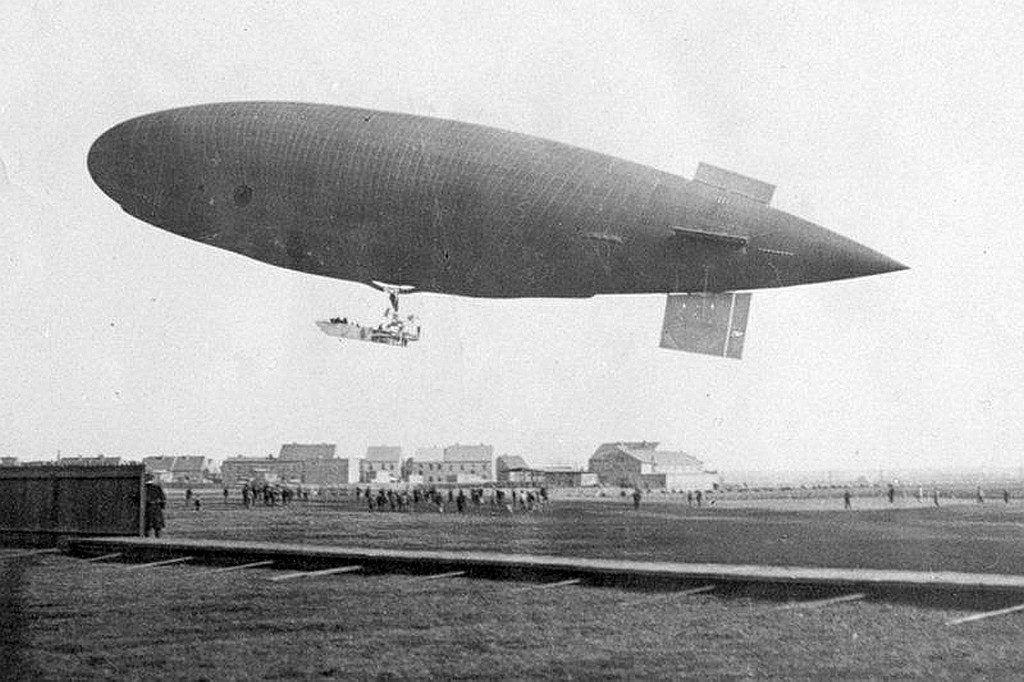

Дирижабль «Альбатрос-II» 1913г.

Построен в России в 1912 году на Ижорском заводе.

Объём оболочки 9.600 куб. м, длина 77 м, диаметр 15 м, макс. скорость 68 км/ч. Возвышение в средней части дирижабля — пулемётное гнездо.

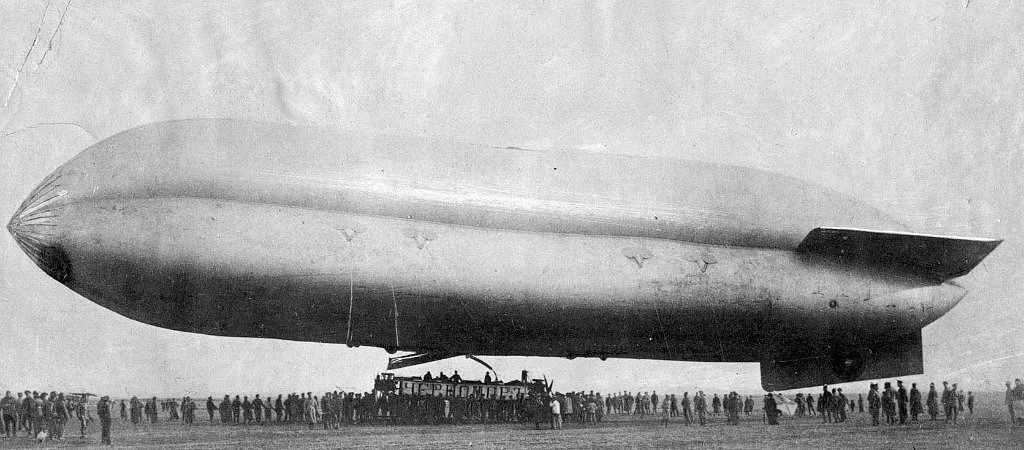

Дирижабль «Черномор-1»

куплен у Англии (первое название «Coastal», построен в 1916г.).

Объём 4.500 куб.м., макс. скорость 80 км/ч.

Русский дирижабль «Гигантъ» февраль 1915г. Крупнейший дирижабль построенный в России, имел объем 20 500 куб. метров. Подготовка к первому полету.

«ГИГАНТ»

Строительство дирижабля началось на Балтийском заводе в 1912 году, когда Военным министерством Российской империи был заказан дирижабль большого объёма.

Проект подготовили инженеры А. М. Кованько и А. И. Шабский. Первая мировая война замедлила строительство дирижабля, но в феврале 1915 года он был готов.

«Гигант» имел полужесткий корпус. Оболочку изготовили из шелковой прорезиненной ткани, а каркас — из цельнотянутых стальных труб.

Гондола «Гиганта» проходила вдоль всего корпуса дирижабля и была жестко связана с его каркасом. Гондола затягивалась тканью и составляла единое целое с оболочкой дирижабля. Инженеры предусмотрели отдельные двигательные гондолы, которые должны были располагаться по бокам по две с каждой стороны. На дирижабле были впервые применены приборы для графической записи тяги винтов.

Дирижабль впервые поднялся в воздух 10 февраля 1915 года в Гатчине. Находясь на малой высоте, «Гигант» прогнулся. Вращающийся винт ударил по одной из тросовых растяжек, поддерживавших консоли моторов, в результате дирижабль сложился в средней части и опустился на землю.

Неудачный запуск потребовал усовершенствования конструкции, но больше он не летал.

«Гигант» мог оказаться не самым большим российским дирижаблем, если бы был реализован проект «Воздушный крейсер» конструктора Б. В. Голубова, который должен был иметь объем в полтора раза больше -33 тыс. куб. метров.